Basic Knowledge

操作系统的核心是内核,独立于普通的应用程序,可以访问受保护的内存空间,也有访问底层硬件设备的权限。为了避免用户进程直接操作内核,保证内核安全,操作系统将虚拟内存划分为两部分,一部分是内核空间(Kernel-space),一部分是用户空间(User-space)。 在 Linux 系统中,内核模块运行在内核空间,对应的进程处于内核态;而用户程序运行在用户空间,对应的进程处于用户态。

内核进程和用户进程所占的虚拟内存比例是 1:3,而 Linux x86_32 系统的寻址空间(虚拟存储空间)为 4G(2的32次方),将最高的 1G 的字节(从虚拟地址 0xC0000000 到 0xFFFFFFFF)供内核进程使用,称为内核空间;而较低的 3G 的字节(从虚拟地址 0x00000000 到 0xBFFFFFFF),供各个用户进程使用,称为用户空间。下图是一个进程的用户空间和内核空间的内存布局(memory layout):

Linux I/O读写方式

Linux 提供了轮询、I/O 中断以及 DMA 传输这 3 种磁盘与主存之间的数据传输机制。其中轮询方式是基于死循环对 I/O 端口进行不断检测。I/O 中断方式是指当数据到达时,磁盘主动向 CPU 发起中断请求,由 CPU 自身负责数据的传输过程。 DMA 传输则在 I/O 中断的基础上引入了 DMA 磁盘控制器,由 DMA 磁盘控制器负责数据的传输,降低了 I/O 中断操作对 CPU 资源的大量消耗。

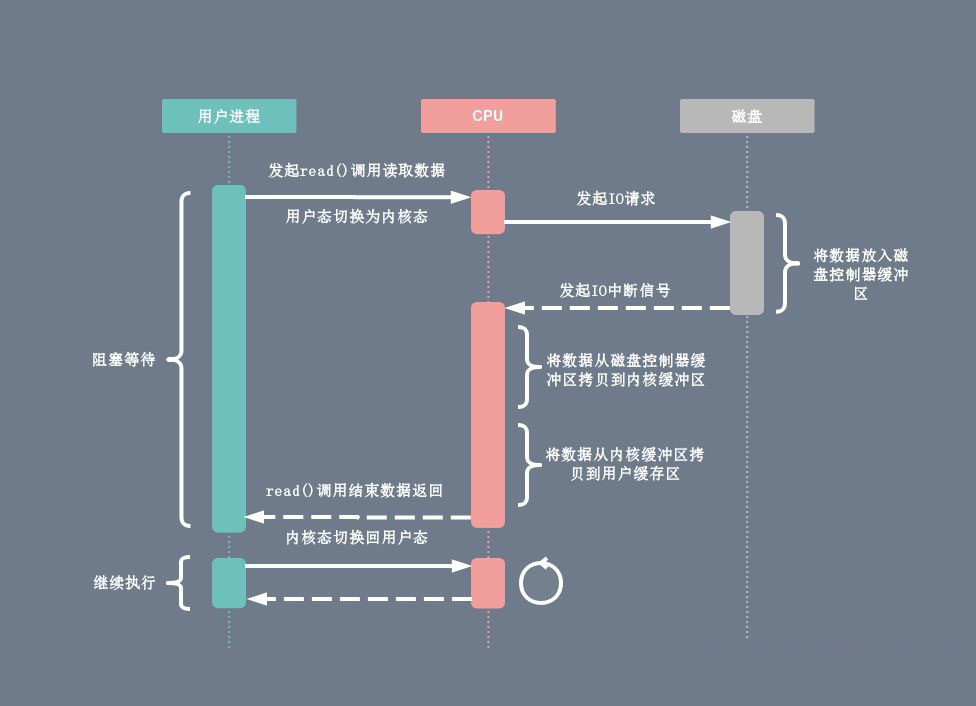

I/O中断原理

在 DMA 技术出现之前,应用程序与磁盘之间的 I/O 操作都是通过 CPU 的中断完成的。每次用户进程读取磁盘数据时,都需要 CPU 中断,然后发起 I/O 请求等待数据读取和拷贝完成,每次的 I/O 中断都导致 CPU 的上下文切换。

- 用户进程向 CPU 发起 read 系统调用读取数据,由用户态切换为内核态,然后一直阻塞等待数据的返回。

- CPU 在接收到指令以后对磁盘发起 I/O 请求,将磁盘数据先放入磁盘控制器缓冲区。

- 数据准备完成以后,磁盘向 CPU 发起 I/O 中断。

- CPU 收到 I/O 中断以后将磁盘缓冲区中的数据拷贝到内核缓冲区,然后再从内核缓冲区拷贝到用户缓冲区。

- 用户进程由内核态切换回用户态,解除阻塞状态,然后等待 CPU 的下一个执行时间钟。

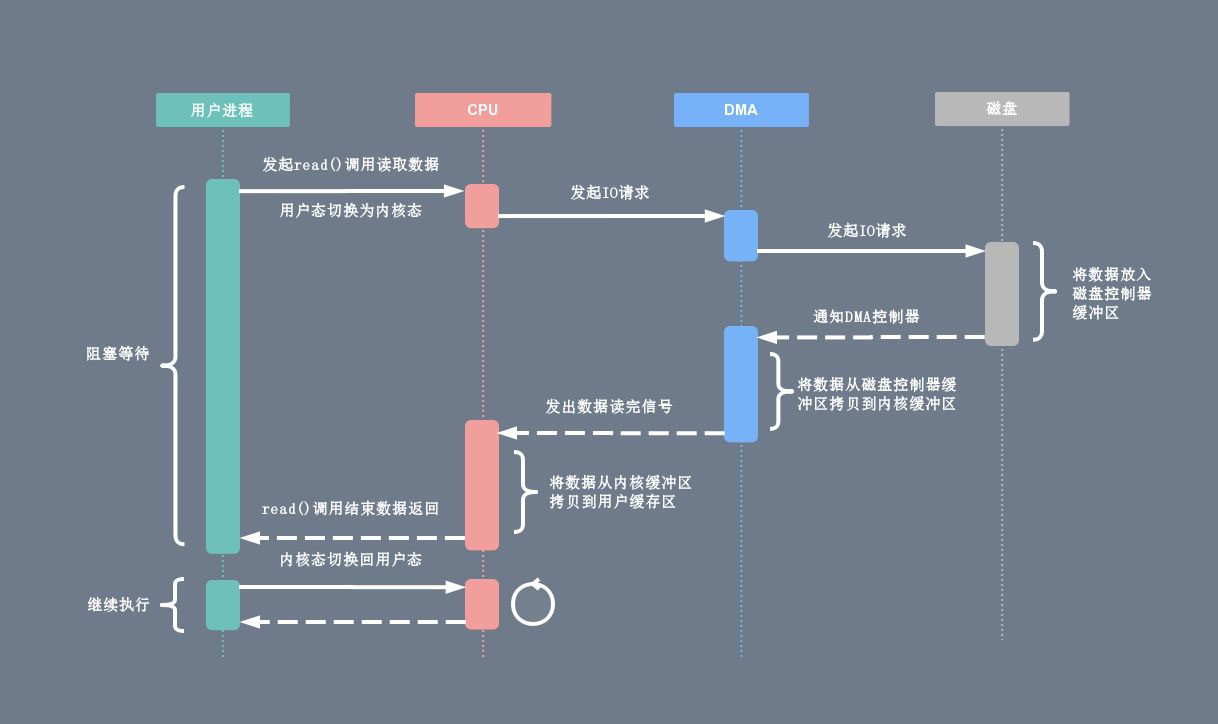

DMA (Direct Memory Access)传输原理

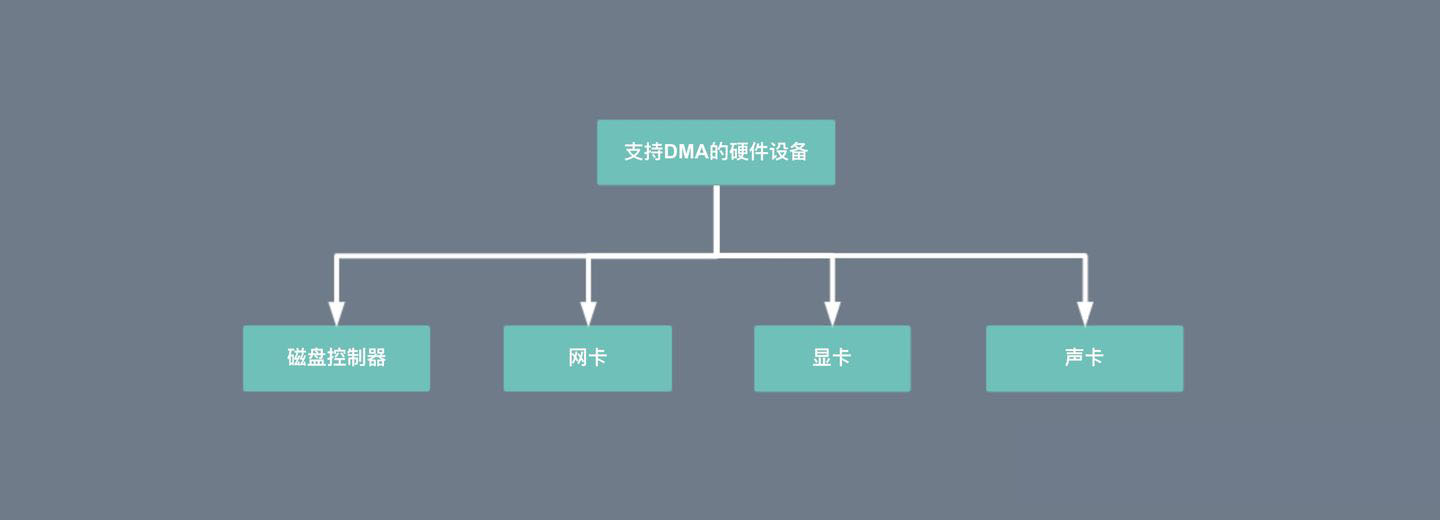

DMA 的全称叫直接内存存取(Direct Memory Access),是一种允许外围设备(硬件子系统)直接访问系统主内存的机制。也就是说,基于 DMA 访问方式,系统主内存与硬盘或网卡之间的数据传输可以绕开 CPU 的全程调度。目前大多数的硬件设备,包括磁盘控制器、网卡、显卡以及声卡等都支持 DMA 技术。

整个数据传输操作在一个 DMA 控制器的控制下进行的。CPU 除了在数据传输开始和结束时做一点处理外(开始和结束时候要做中断处理),在传输过程中 CPU 可以继续进行其他的工作。这样在大部分时间里,CPU 计算和 I/O 操作都处于并行操作,使整个计算机系统的效率大大提高。

有了 DMA 磁盘控制器接管数据读写请求以后,CPU 从繁重的 I/O 操作中解脱,数据读取操作的流程如下:

- 用户进程向 CPU 发起 read 系统调用读取数据,由用户态切换为内核态,然后一直阻塞等待数据的返回。

- CPU 在接收到指令以后对 DMA 磁盘控制器发起调度指令。

- DMA 磁盘控制器对磁盘发起 I/O 请求,将磁盘数据先放入磁盘控制器缓冲区,CPU 全程不参与此过程。

- 数据读取完成后,DMA 磁盘控制器会接受到磁盘的通知,将数据从磁盘控制器缓冲区拷贝到内核缓冲区。

- DMA 磁盘控制器向 CPU 发出数据读完的信号,由 CPU 负责将数据从内核缓冲区拷贝到用户缓冲区。

- 用户进程由内核态切换回用户态,解除阻塞状态,然后等待 CPU 的下一个执行时间钟。

传统I/O方式

在写一个服务端程序时(Web Server或者文件服务器),文件下载是一个基本功能。这时候服务端的任务是:将服务端主机磁盘中的文件不做修改地从已连接的socket发出去,我们通常用下面的代码完成:

while((n = read(diskfd, buf, BUF_SIZE)) > 0)

write(sockfd, buf , n);

基本操作就是循环的从磁盘读入文件内容到缓冲区,再将缓冲区的内容发送到socket。但是由于Linux的I/O操作默认是缓冲I/O。这里面主要使用的也就是read和write两个系统调用,我们并不知道操作系统在其中做了什么。实际上在以上I/O操作中,发生了多次的数据拷贝。

...